ビジネスマナーとして常識?部屋での上座と下座とは

会議室の上座と下座とは?

ビジネスマナーとして知っておきたい知識を解説します。

しかし、これらは日本において通用するものであり、海外では違った風習があります。

また、同じ日本でも地域によっては考え方が違う場合がありますので、ご留意ください。

会議室の上座は入り口から遠い場所!

会議室の上座は入り口から遠い場所に当たります。

この上座は「かみざ」といい、反対に下座を「しもざ」といいます。

上座や下座という概念は、室町時代中期(1336年~1573年)から安土桃山時代(1573年~1603年)にかけて造られた住宅様式、書院造りにおいての「床の間」から来ています。

古くは奈良時代ごろから「床」と言う言葉は使われており、身分の高い人の「寝る場所」や「座る場所」という意味で使用されていました。現在の上座のルーツはこの床の間を他の部屋よりも一段高くしていたところにあると言われます。

そこから時代を経るにつれて、来訪者に床の間の綺麗な風情を味わっていただくために、床の間に背を向けて座る人を上座と、反対に床の間を見るようにして座る人が下座という考えになっていきました。さらには、入り口から敵が侵入してきた際に、身分の高い人に被害が及ばないように、奥に上座を設けるようになったという経緯もあります。

加えて、飛鳥時代(592年~710年)に中国から入ってきた考え方で、「左上右下」というものがあります。これは、中国皇帝において北にある北極星に背を向けて(南を向く)座ることが良いとされ、皇帝から見て左(東の方向)から太陽が昇り、右(西の方向)に太陽が沈むことから左が上位、右が下位という視点で考えられていました。

このような複雑な要素が組み合わさって現代の上座、下座は決まっています。

さて、この章では、会議室の上座と下座の位置関係について、詳しく解説します。

会議室の上座と下座の位置関係

会議室の上座と下座の位置関係は、上座が入り口から遠い場所、下座が入り口側の場所となります。しかし、例外もあります。

そもそも上座とは、その部屋で最も心地良く過ごせる場所を意味しますので、その上座が何らかの要因から、心地悪い場所に当たってしまう場合などには、緊急対応として最も過ごしやすいベストな場所を上座に割り振ります。

そして下座は、集まった人の中で最も立場が下の者が座る場所のことを指します。なぜなら、入り口側は人の出入りなどが頻繁に起こり、何かと動きがあって落ち着かないためです。くれぐれも入室した順番に座ることがないように、上座と下座を守って着席するように気を付けましょう。

会議室の上座・下座と席次

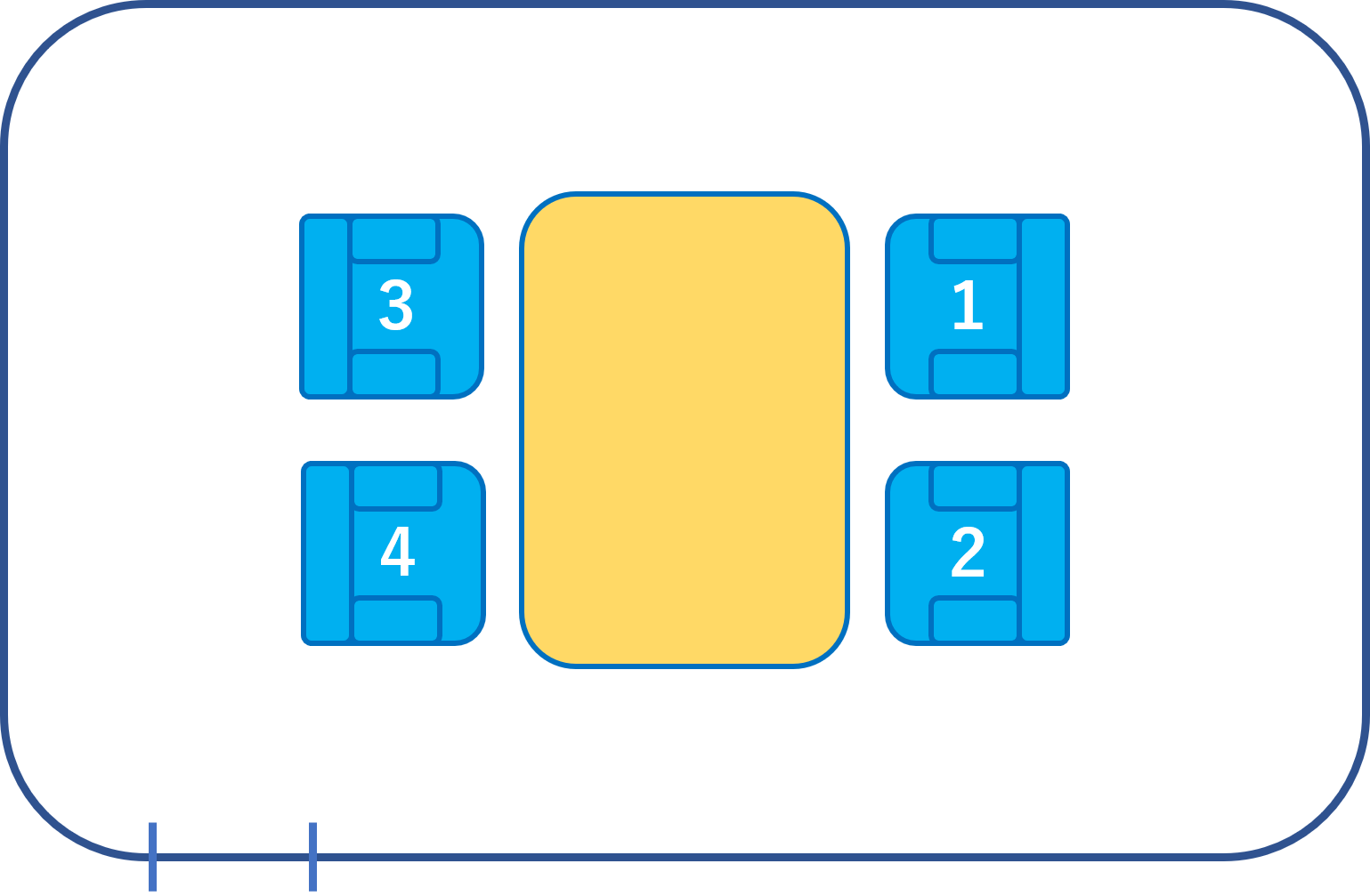

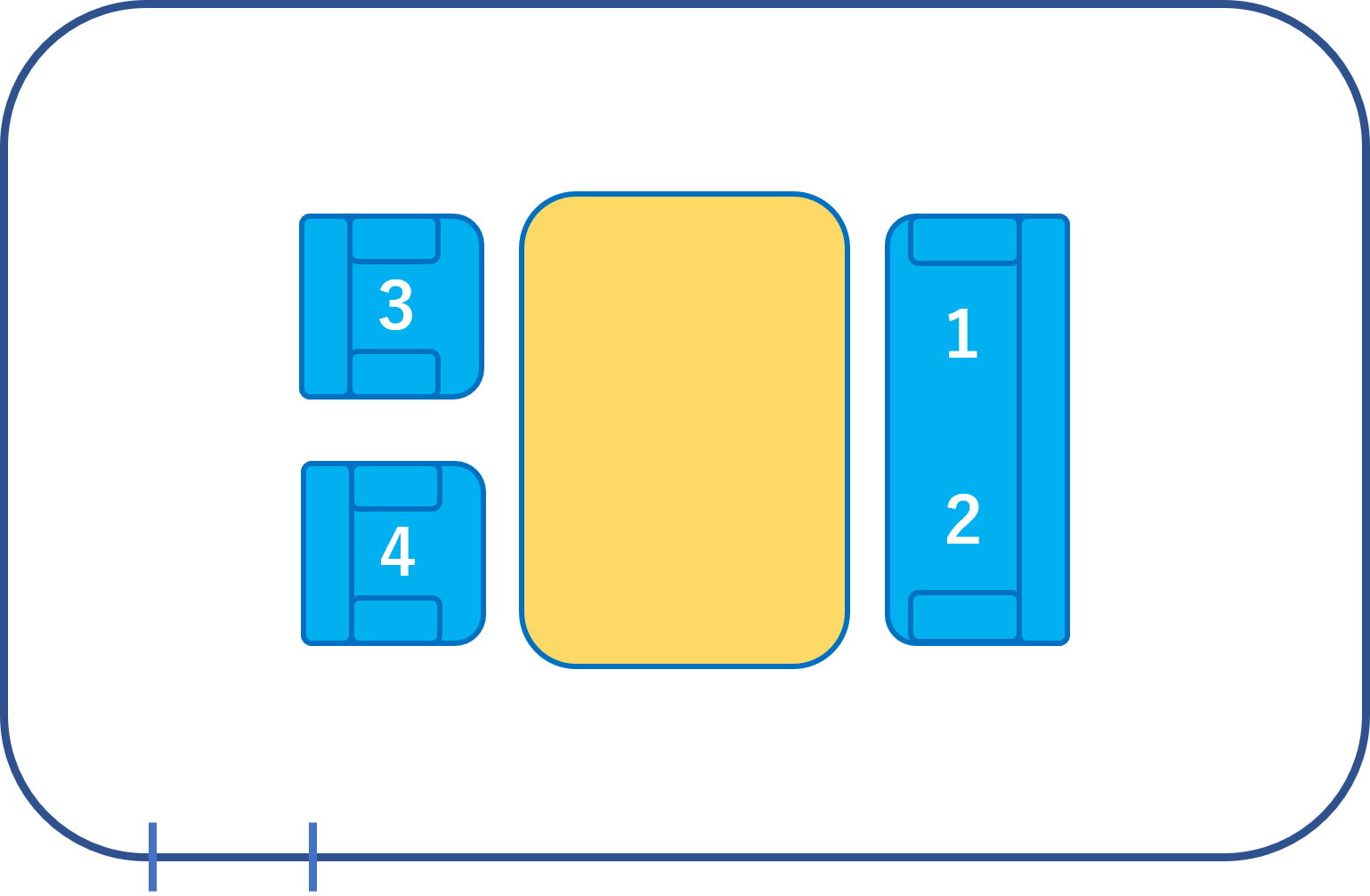

画像のように、席を挟んで顔を合わせて4名で座るような形の会議室では、入り口に近い席(4の席)が最も下座となります。次に「下座の隣の席」、「下座の向かいの席」、「その隣の席」というように席次が決まり、役職などの立場で座ります。

また、お客様2名と自社の社員2名での会議の際は、上座側(1の席と2の席)にお客様、下座側(3の席と4の席)に自社の社員が座ります。さらに、上座と下座の中でも席次が決まっており、より入り口に近い方に部下などの立場が低い人が座ります。但し、役職などの立場が同じ場合には、年齢や入社歴で良い席に座ります。

会議室の上座・下座と席次に注意が必要な場合は?

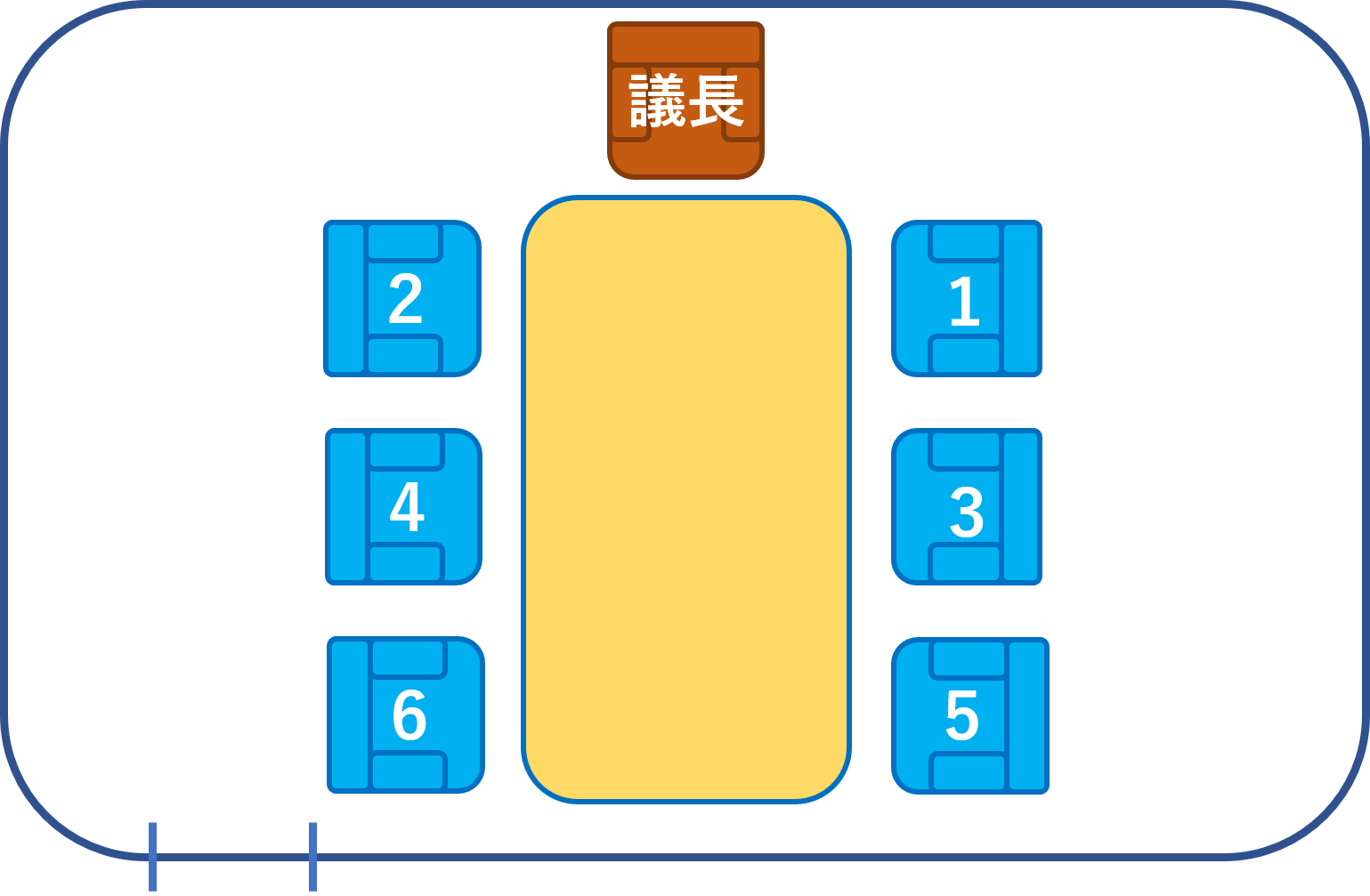

初めに、議長の席を全体が見渡せるように中心、且つ最も入り口から遠い場所に配置します。そして次に、議長に最も近い席、且つ入り口に遠い席から順に上座・下座が決まっていきます。

応接室などの部屋の上座・下座と席次

特別な事情がない限り、来客対応には応接室を使用します。また、応接室にはソファが設置されていることがあり、このソファは原則として入り口から遠い場所(上座)にあります。なぜなら、ソファにも良い順があり、一人掛けソファよりも長ソファが良いとされているからです。

席次としては、長ソファの最も入り口から遠い席が一番良い上座、次にその隣、その次が一人掛けソファの最も入り口から遠い席、次に一番入り口に近い席となります。また、こちらが相手方を訪問する際には、予め割り振りがされていることが多いですが、このビジネスマナーを知っておくことで、失礼のないように対応することができます。

さらに、長ソファの注意点として二人掛けソファ以上の場合でも、同様に入り口に近くなるほど下座になります。また、ソファの良い順として「長ソファ」「一人用ひじ掛け付き椅子」「一人用ひじ掛け無し椅子」「背もたれの無い椅子」となります。

会議室での上座・下座のまとめ

- 会議室での上座は最も入り口から遠い席である

- 会議室での下座は最も入り口から近い席である

- 議長席は全体が見渡せる中心、且つ最も入り口から遠い場所に配置する