「咳をしても一人」という俳句について

厨二くん

真面目に授業出てないけど、この「咳をしても一人」は覚えてる。

さぼってる時の孤独に似てるって思ったんだよな。

フロイト先生

凄いよ厨二くん!君は情緒深い学生だ。授業にちゃんと出よう。

「咳をしても一人」に込められた意味・作者の思い

「咳をしても一人」という俳句には悲しさ、侘しさがにじみ出ているというのが一般的な解釈とされています。一瞬、簡単な内容と思われがちですが、実は今一把握しきれない・・・そのような奥深い俳句なのです。現代国語の授業では、この歌意を教科書から「どう感じるか?何を言いたいか?」と教師から突き付けられますね。

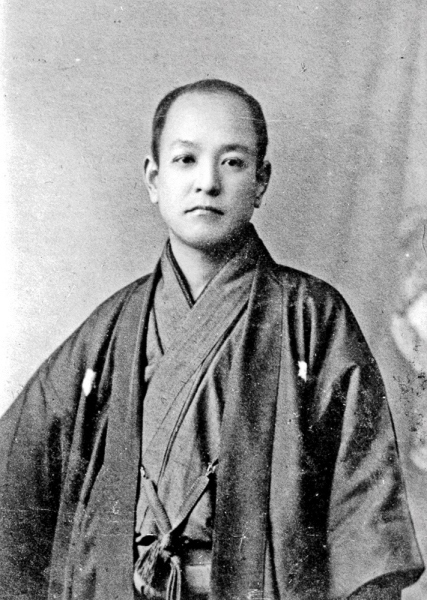

作者・尾崎放哉(おざきほうさい・1885年~1926年)の生き様を知れば、この句の感じ方は変わるのかもしれません。

人生の幕引き間近の時、放哉だけが住居での庵(あずま屋)に居て、たった一人で咳をする。

実はこの時放哉は既に結核に侵されていて、心配してくれる家族も友人もいなかったのです。

尾崎放哉が亡くなる数か月前に詠んだと言われる句です。

全国の放哉愛好家から募集した「私の好きな放哉句」ベスト10では「咳をしても一人」が1位。

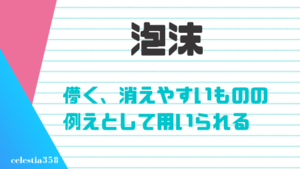

わずか9音ということから孤独や絶望感を表現したもので心も体も辛い、誰もいない、本当に一人だからこそ生まれた俳句と言えるでしょう。

一人で終わる体言止め

句の最後を名詞で締めることを「体言止め」といいます。

咳をしても一人、の「一人」で終わることで孤独感を感じる余韻があります。

さみしい、孤独、という表現をせずに伝わるところに、この句の世界観があふれています。

コウジ君

尾崎放哉の俳句が見られる参考動画だよ。他の作品にも触れて作者の思い(歌意)を感じてみよう。

「咳をしても一人」の作者・尾崎放哉について

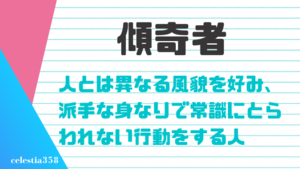

大正期の自由律俳句を代表する尾崎放哉(ほうさい)は、たった九音の句の中に孤独を詰め込み表現した俳人です。荻原井泉水に師事し、種田山頭火と並び自由律俳句の著名人の一人です。

「こんなよい月を一人で見て寝る」なども有名。

17才で故郷の鳥取から上京、一高(現・東京大学教育学部)に入学し、20才で東京大学法学部に入学する秀才でした。卒業後は保険会社に入社し好調に出世街道を歩むもののストレス、酒癖の悪さで10年目に退社。その後、別の保険会社に入社しましたが1年で酒絡みで免職され、満州で再起を試みるも肋膜炎が悪化し入院、帰国となります。

その頃には妻より離縁を申し入れられ、最後に放哉に残ったのは中学生の時から続けてきた俳句だけでした。

無一文になった放哉は京都の修行場で托鉢、労働奉仕、読経をしながら生活を続けます。39才の時に肉体の限界を感じ寺に入りますが酒でまたしても失敗し、住職にたった一カ月で追い出されます。

病気がちで死期を予感した頃から「海の見えるところで死にたい」と井泉水に伝え、小豆島の海辺の庵に移り住みます。

創作に没頭していた放哉ですが肺結核と診断されわずか2か月で帰らぬ人となりました。享年41才。死を看取ってくれたのは隣に住む老婆一人だけだったそうです。

終の棲家ともなった香川県小豆島には尾崎放哉記念館があります。

尾崎放哉と正岡子規

1867年の今日は正岡子規が生まれた日です。短い生涯に俳句や短歌、評論など多彩な活動を行いました。野球好きで愛称はノボさん。夏目漱石との友情が多くの資料に残されています pic.twitter.com/IC9ZA1WLQY

— 愛書家日誌 (@aishokyo) October 13, 2019

一般的に俳句は季語および五七五音の音数律による定型詩で、自由律俳句は、文字数や季語の制限が無いものだと言われています。

感情を自由に表現することに重点を置いている俳句と言えるでしょう。

近代俳句や短歌を確立した正岡子規の定型の美しさを持った句と、放哉や山頭火の純粋であることを追求した自由律俳句はどちらが良いものとは決められません。ちなみに正岡子規の有名な俳句は「柿(かき)くえば 鐘(かね)がなるなり 法隆寺」です。

尾崎放哉と夏目漱石

【今日の墓碑銘】

— 義視 (@kamo1868) December 8, 2018

1916年12月9日。夏目漱石が死去。明治・大正期の小説家。東大講師などを経て朝日新聞の専属作家となる。近代人の孤独・エゴイズムを追求し数々の傑作を残した。代表作は『吾輩は猫である』『坊っちゃん』など。晩年は「則天去私」の境地に達したとされる

(49歳・胃潰瘍) #生寄死帰 pic.twitter.com/GkPwlJkbiP

コウジ君

尾崎放哉は第一高等学校で夏目漱石に英語を習っていて、相当漱石をリスペクトしてたらしい!晩年は生活していくために子どもに英語を教えたいって荻原井泉水に依頼したんだって。英語も得意だったんだね。

若手社員

先生と生徒の関係だったんだぁ。夏目漱石は正岡子規とも交流があって仲が良かったようだよ。

文学の才能同士が繋がっていたんだね。

「咳をしても一人」の他にもある自由律俳句

自由律俳句とは、従来の俳句、つまり定型俳句とは違う自由な俳句のことを指します。

どう自由なのかと言うと、定型俳句に見られる「季語」や「5・7・5」という17文字からなると言う約束事を破っているのです。

定型俳句を成り立たせている音律や形式にとらわれずに、感情の自由な律動(内在律・自然律などとも言われる)を表現することに重きが置かれます。内面の感情を直接的表現するのも特徴の一つ。

本日は「山頭火」の日。ちなみに俳人・種田山頭火の辞世の句は「もりもり盛りあがる雲へあゆむ」。すばらしいです。

— SOLARITA (@solaritaservice) August 5, 2019

インスタグラムでも毎日の運勢を発信中!https://t.co/qqLsujQsMR pic.twitter.com/I4eXVLzxML

ここでは自由律俳句の作品を紹介していきましょう。